龍岸寺はなぜライブハウス化できたのか(教義篇)

先の投稿で、龍岸寺の開創400周年にあわせて音響・照明工事をする際に、音楽ライブや演劇の公演も実施することを想定して、機器の入れ替えを行ったことを書いた。この環境整備によって、本堂は、大変利用しやすいものになった。一昨日(7月30日)に行われた、”てら*ぱるむす”2期生お披露目ライブでは、外陣のスポットライトを入念に調整し、アイドルがきれいに照らされるように、直前まで入念に調整がなされた。よそから照明を持ち込まずとも、それなりにステージの演出ができる(もちろん照明担当のスタッフががんばってくれたおかげであるが)とわかったのは収穫だった。

ライブには約50人ぐらいが来てくださって、大盛況。多くのファンが2期生にも注目してくださっていることを知った。龍岸寺ももちろん、引き続き”てら*ぱるむす”を応援していく。みんなで少しずつ修行を重ねていきたいところである。

2期生お披露目ライブ photo by shimizu kana

とはいえ、ステージが厳かでカッコいいからといって、音楽ライブや演劇の公演を、お寺で実施するべきなのか。この点については、一考の余地があるだろう。

当たり前のことだが、宗教施設として建てられた本堂と、ライブ専用につくられたライブハウスとは、やはり別物である。ご本尊の安置されている聖域は、まず第一に手を合わせるための空間である。それを、音楽ライブ、ましてや龍岸寺ではアイドルライブといういかにも世俗的なイベントの会場として利用するわけだから、批判的に思う人たちはきっといるはずである。ネット上でも、デビューを翌日に控えた”てら*ぱるむす”について書いた京都新聞の記事は、ヤフーニュースに転載されるとまたたく間にコメント欄が大炎上して500件以上の書き込みがあった。

参考:京都新聞記事「仏教の教えアイドルが伝える! 京都、女子学生らデビューへ修業」(2016年11月5日)

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20161105000113

ヤフーニュースからは当該記事が削除されており、コメント欄はもう閲覧できない。私の記憶では、その内容はほとんどすべてが「金儲け」だとか「罰当たり」だとか、ネガティブなものだった。新聞に使われた写真のなかで、アイドルがちょうど畳のヘリの部分を踏んでいたことを指摘して「常識がない」と寄せたコメントもあった。

デビューを目前にして、あまりの炎上ぶりに、”てら*ぱるむす”のアイドルたちも、周囲のスタッフたちも、動揺していた。アイドルもスタッフも、仏教を冒涜するつもりなどもちろんなく、お寺が身近になっていくことを願って、準備を進めてきた。「金儲け」などとんでもない話で、活動に伴う費用は自腹だった。だから、批判されるほどに、「ライブを見てもいないくせに!」「見返してやりたい!」という意欲に燃えていた。畳のヘリをうっかり踏むたびに「炎上するよ!」と、批判を笑いに変えながら、ステージに立つ直前まで練習を繰り返した。

さて、私はどうだったかというと、大炎上しているコメント欄を見て、動揺することはなく、注目を浴びている状況をただ楽しんでいた。批判慣れしているから、ということも理由の一つであるが、それより本質的なのは、私自身の教義解釈のなかで、アイドルユニットの展開にゴーサインが出ているからである。

なぜか。

仏教では、在家信者が守るべき八斎戒(はっさいかい)のなかにさえ、殺生や盗みなどとならんで、歌舞音曲を禁じる項目がある。したがって、音楽ライブのような喧騒によって心が高ぶるのを、決して良しとしない。できるだけシンプルな生活を送り、自らの心の本質を見つめていく、というのが仏教の基本的なスタンスである。

しかしながら、少し考えればわかることだが、シンプルな生活を説くだけでは、仏教のリーチできる範囲はどうしても狭まってしまう。歌舞音曲のようなアート活動はともすれば華美や奢侈になったり、悪趣味に走ったりするから、人間の心を間違った方向に導くこともあるが、うまく用いれば人々の心を幸せにする。多くの人々にリーチする力も持っている。多くの人々の苦しみを解決していくために、アート活動を取り入れるのは布教の最適解として成立しうる。

キリスト新聞への寄稿にも書いたが、中国唐代(7世紀)の僧義浄がインドのナーランダ僧院(インド最大の仏教大学)で生活したときは、まさしく、アート活動を布教の方法論として重んじた時代だった。ナーランダ僧院では、五明処というカリキュラムが学ばれていた。五明処とは、内明(仏教学)、医方明(医学)、声明(語学)、因明(討論術)、工巧明(アート活動)である。工巧明は、原語のśilpakarma-vidyāを直訳すればアート活動となるが、『瑜伽師地論』巻第15によれば、農業、畜産、占い、音楽、料理など計12項目をあげているから、アート活動の範囲を越えて文化全般を総称するとも理解できる。

私がこの五明処の思想に初めて接したのは大学時代だったが、仏教とはただ禁欲を説くだけの宗教ではないと知って、ひとすじの光明を見出したのである。同時に、先人たちは仏教を伝えていくために、かくも幅広い分野にわたって学を深めてきたのかと、背筋が伸びる想いがした。以降、私は、現代のテクノロジーを取り入れながら仏教を見つめることに、抵抗感がなくなった。

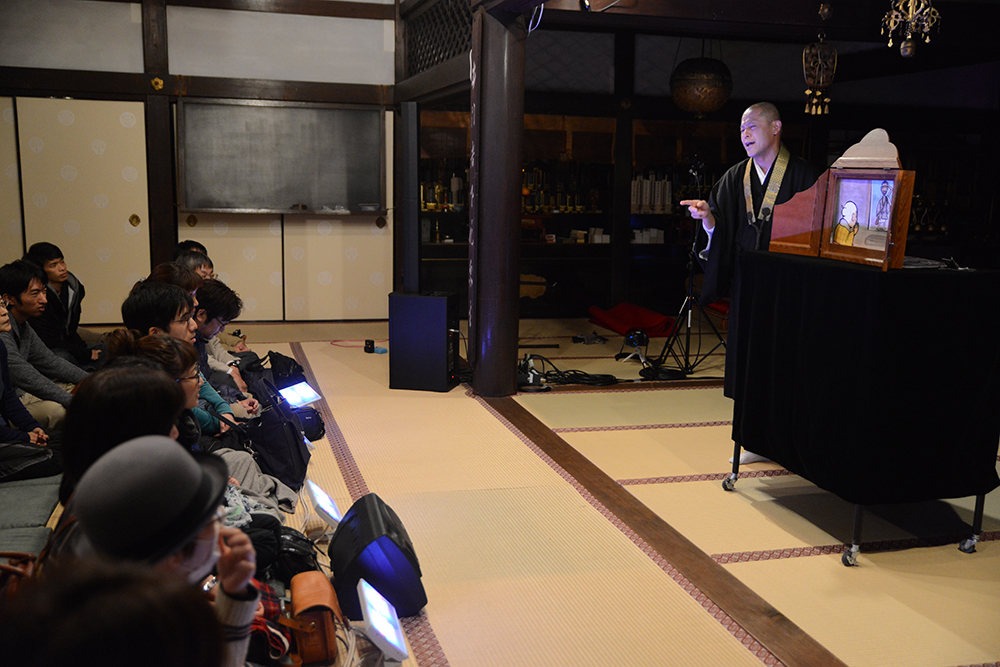

十夜フェス 山添真寛さんの紙芝居

龍岸寺では、私が住職を任されて以来、ゲストを招いて本堂での歌舞音曲を何度も実施してきた。

昨年の十夜フェスでは、”てら*ぱるむす”のライブだけでなく、愛$菩薩(現 光誉祐華)さんのライブや、”浄土宗の劇団ひとり”こと山添真寛さんの紙芝居もあったが、すべてのプログラムを通じて、内陣の仏具をすべて移動させて、そこをステージにした。「内陣はステージじゃない!」「ご本尊にお尻を向けるなんて失礼!」と批判が飛んできそうだが、本堂の構造上、内陣をステージにしたほうが映えるし、そもそも、五明処という仏教思想にもとづいて、仏教との縁が広まっていくように願って実践しているわけである。足を引っ張るなんて、筋の違う話である。

これほどまでに五明処の思想に影響を受けてきたにもかかわらず、実は、五明処について語ったのは、先のキリスト新聞が初めてである。これはなにも私の思想のルーツを隠しておきたかったからではなくて、無謀なほど多岐にわたる学問領域をすべて学ぶという試みを、本気でインドの仏教徒が実践していたかわからなかったからである。しかし、先日、義浄の『大唐南海寄帰内法伝』を読み、ナーランダ僧院のカリキュラムの記述を見るに及んで、五明処は夢物語ではなく、現実的な実践として行われていたと知り、再び感銘を受けた。

僧侶のなかには、楽器が堪能な人、美術に秀でた人など、一芸を持った人が少なからずいるが、才能を駆使して布教しようとすると、教団の中でキワモノ扱いされる傾向がある。「音楽や絵画によって伝えるのは、仏教の本流ではない」というのである。批判や妬みを恐れて、せっかくの才能を眠らせている人もいるようだが、「自分こそナーランダ僧院以来の伝統に則っている」と、胸を張ってアート活動で仏教を盛り上げてほしい。

日本には無数のお寺がある。いずれも荘厳な信仰の場であると同時に、日本文化の精髄が詰まった素晴らしいアート空間でもある。現状ではアート活動に理解のあるお寺は少ないけれども、アート空間として活性化していけば、自然とお寺自体がよい雰囲気になっていくはずである。龍岸寺の活動には多くの芸大生が協力してくれていて、彼らはお寺をどうカッコよく生かすかを日々研究していて、そこから私は刺激をいただいている。各分野の専門化が進んだ今日においては、僧侶一人ですべてを学ぶのは不可能だから、このような協業はたいへん有難い。多くの人々が集い、あらゆる文化の交差する場として、お寺が親しまれていけばいいと思う。